Nachtkritik, Dorothea Marcus, 16.12.22

„…Stärkende, zugängliche, authentisch wirkende Identifikationsflächen bilden die beiden. Der Vorhang öffnet sich und gibt den Blick frei auf eine bunt beleuchtete Landschaft: ein Eisberg aus Papier, ein illuminiertes Fahrrad. Was bleibt von einer Kindheit, was kommt dazu, was hat man in der Hand? (…)Viele existentielle Fragen und gekonnt performte Bruchstücke prallen hier wie im dadaistischen Kabarett aufeinander…“

pulk fiktion macht eine persönliche Reise in die Vergangenheit und bringt die Erinnerungen an verschwundene Dinge und Erlebnisse mit ins Theater. Ein Stück über Veränderungen und die damit verbundenen Gefühle zwischen Freude und Sorge.

Der Eisberg schmilzt. Wir lassen Konfetti schneien. Der Schnee von Gestern wird zum Tränenmeer von Heute und wir laufen Schlittschuh auf unseren verwässerten Erinnerungen. Gemeinsam trinken wir Tee und warten …

Wir spüren Sehnsucht nach Veränderung, Sicherheit, Zukunftsideen und manchmal auch am liebsten nach Stillstand. Doch wie kommt das zusammen? Wie können wir festhalten, was uns wichtig ist und loswerden, was uns stört? Und wie können wir mit dem umgehen, was ohne unser Zutun einfach passiert? Katharina und Norman von pulk fiktion sind Zeitzeug:innen des Verschwindens und werden nun zu Berichterstatter:innen von Veränderung.

Zwischen Flokatiteppich, Wasserkocher und Trimm-Dich-Rad geht pulk fiktion auf eine autobiografische Reise zu den Sehnsuchtsorten der Vergangenheit, den noch zu erlebenden Träumen in der Zukunft und den Möglichkeiten der eigenen Mitgestaltung im Heute. Im Dialog mit dem Publikum feiern sie die ständige Transformation.

Festivals und Auszeichnungen

Eingeladen zum WESTWIND – Theatertreffen für junges Publikum NRW 2023

Eingeladen zur Biennale Sztuki in Polen, 2023

Eingeladen zu SPIELARTEN NRW 2023

Hier geht es zum kunstvermittelnden Begleitmaterial.

Das Stück thematisiert die Trennung der Eltern, Fat Shaming, patriarchale Strukturen, Genderstereotypen und den Klimawandel.

Das Publikum wird direkt angesprochen.

Es wird deutsche Sprache genutzt.

Konzept: pulk fiktion

Regie: Hannah Biedermann

Mit: Katharina Bill, Norman Grotegut, Simon Brinkmann

Ausstattung: Ria Papadopoulou

Technik: Simon Brinkmann

Sound und Musik: Conni Trieder

Dramaturgie: Lisa Zehetner

Vermittlung: Hannah Dijksma

Produktion: Christina Siegert

Finanzmanagement: transmission

Uraufführung: 15.12.2022

Rechte: Beim Theater

Eine Koproduktion von pulk fiktion mit Freies Werkstatt Theater Köln, FFT Düsseldorf und dem Theater an der Ruhr Mülheim. Gefördert durch das Kulturamt der Stadt Köln, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, die Kunststiftung NRW und den Fonds Darstellende Künste.

Spieldauer: ca. 60 Minuten

Anzahl der Mitwirkenden: 2D + 1T

Zielgruppe: ab 10 Jahren

Zuschauerzahl: max 150 Zuschauer*innen (nach Absprache ggf. auch mehr)

Bühne: mind. 6m x 8m, Höhe 3 m, Maße können ggf. abweichen – nach Absprache.

Raum muss verdunkelbar sein.

Licht/Ton: Scheinwerfer werden vom Haus benötigt. Lichtpult und Tonpult wird mitgebracht. Tonanlage wird vom Haus benötigt und durch Lautsprecher auf der Bühne ergänzt.

Tecrider: Hier geht es zum Tecrider.

Pressefotos runterladen (.zip)

Warum schneit es nicht mehr?

Von Dorothea Marcus

Was ist Ursache, was Wirkung, was bewusst bewirkt, was ohnehin geschehen? Wie kann gesellschaftliche Veränderung funktionieren? pulk fiktion fragen in ihrem Stück für Menschen ab zehn Jahren nach Eigenverantwortung und Handlungsspielräumen. Ein Gedankenspiel mit vielen biografischen Splittern.

Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen? Oder – ein abgeholzter Baum dafür sorgen, dass es in Mitteleuropa immer weniger schneit? Könnte sein. Niemand weiß es genau. Der Mensch ist unfähig, die langfristigen Auswirkungen seines Handelns zu erkennen.

Katharina Bill und Norman Grotegut stehen vor einem zerknautschten weißen Vorhang im Freien Werkstatt Theater, der den letzten Schnee symbolisieren könnte, und trinken Pfefferminztee. Manchmal reicht es vielleicht auch, abzuwarten und Tee zu trinken – irgendwann werden die Zuschauer schon still. Oder war es doch das Saallicht, das auf einmal ausging? Was ist Ursache, was Wirkung, was bewusst bewirkt, was ohnehin geschehen? Und wie ist politisches Handeln möglich – oder ist es immer schon sinnlos? Simon Brinkmann, der Techniker, blendet zur Erklärung des Theatervorgangs ein paar ironisch überpädagogische Overheadfolien auf den Vorhang: Das sind Katharina und Norman, die Tee trinken. Nur um sie geht es. Und um die Frage, was sie – wir – tun können, um etwas zu verändern.

Welche Entwicklungsräume gibt es überhaupt, was bestimmen andere, was man selbst? Nicht ganz unwichtige Fragen für das Alter der Zuschauerzielgruppe ab zehn Jahren. Katharina und Norman beginnen nun ein heiteres Fragespiel um Erinnerung und Zukunft. Was hättest du als Kind lieber nicht gewusst? Was hast du weggegeben und bereut? Was dagegen losgeworden und freust dich darüber? Erst geht es um Senfeier, dann ans Eingemachte: Bei Katharina ist es die Spielsucht ihres Vaters, Norman hätte im Rückblick doch lieber weniger Fußball gespielt, „aber ich dachte ich muss es tun, weil ich ein Junge bin“.

Katharina wiederum hasst Fahrradfahren – und hat gerade beschlossen, nie wieder zu denken, dass sie abnehmen müsste: „Ich freue mich auf die nächsten 40 Jahre“. Stärkende, zugängliche, authentisch wirkende Identifikationsflächen bilden die beiden. Der Vorhang öffnet sich und gibt den Blick frei auf eine bunt beleuchtete Landschaft: ein Eisberg aus Papier, ein illuminiertes Fahrrad. Was bleibt von einer Kindheit, was kommt dazu, was hat man in der Hand? Audio-Interviews mit Jugendlichen werden eingeblendet, rührend ernst und reflektiert: „Die Vergangenheit ist mir sehr wichtig“, sagt da einer, oder „Immerzu verändert sich das Leben, weil ständig neue Leute geboren werden“. Auf der Bühne tauschen Norman und Katharina indes die Rollen, zieht sich Norman flauschige Stulpen an, wird zum dicken Mädchen Katharina, das Ballett so sehr liebte, aber immer ganz hinten an der Stange stehen musste – und stets von Außenblicken markiert war.

Manchmal geht es eben nicht um eine Veränderung der Umstände, sondern um eine des Blickwinkels. Und auf der Bühne der Gegenwart wird ohnehin alles überwunden, Pliés, Battements und Allongés reichern sich mit Fantasiefiguren an namens Fondue, Croissant und Tour de France – und schließlich tanzen, schweben, trudeln, drehen die beiden im Techno-Ballett über die Bühne, wilde Fohlen der Formfreiheit. Welchen Kindertraum haben sie sich eigentlich nicht erfüllt? Viele existentielle Fragen und gekonnt performte Bruchstücke prallen hier wie im dadaistischen Kabarett aufeinander, manchmal aber auch zu viele. Irgendwann ist nicht mehr so richtig klar, was hier eigentlich erzählt werden soll. Mal geht es um pubertären Trotz und Widerstand, Medienzeit, Verbote und ihre lustvolle Übertretung – dann wieder um die ganz große Protestbewegung und Weltrettung, Flugscham und FFF-Demos – und ihre gefühlte Vergeblichkeit. Irgendwann sagt Katharina trotzig, warum sie das Fahrrad nicht mag: „Ich will nicht aussehen, als wüsste ich, was richtig oder falsch ist“. Sicher ein guter Plan in moralisch und meinungswütig aufgeheizten Zeiten. Aber bestimmte menschliche Leitlinien können ja wiederum auch nicht ignoriert werden.

Irgendwann ist aber doch Zeit für eine echte Schneeballschlacht, rieseln Daunenfeder wie Schneegestöber, weinen die beiden lustige weiße Schneetränen. Zum Schluss taucht die Frage vom Anfang nach dem unvorhersehbaren Schmetterlingseffekt wieder auf, verwandeln sich Katharina und Norman mit gelben und braunen Luftballons und Strümpfen in riesige Raupen, transformierte Wunderwesen, die das Anthropozän, diese fehlerhafte und willenlose Spezies Mensch, längst hinter sich gelassen haben – Black.

Etwas zu plötzlich endet der Abend, etwas zu zerfasert durchpflügt er seine großen philosophischen Grundthemen, etwas zu souverän werden hier die bewährten Performance-Bausteine von pulk fiktion aneinander geheftet. Und agieren sie mit ihren Fragen nach Vergangenheit und lang zurückliegender Erinnerung nicht doch etwas an der Zielgruppe vorbei? pulk fiktion, die zuletzt unter anderem in ihrer tollen Arbeit „Robin and the Hoods“ Kinder so meisterhaft in die tiefen Abgründe der gestellten Fragen hineinzogen, agieren diesmal seltsam über ihre Köpfe hinweg.

Die deutsche Bühne, Andreas Valentin, 16.12.22

"… Wir sehen in keinem Moment Menschendarstellung auf der Bühne, aber in jedem Moment Menschen. Im entspannten Konversationston bringen sie präzise und sanft ironiefreudig unser aller Probleme auf den Punkt: Dass viele Menschen Veränderungen wollen, aber fast jeder andere.(…)Und dann kommt wieder ein witziges Bild oder ein melancholisch berührendes, aber doch saukomisches Lied. Und alles stimmt zusammen, versammelt und frei vorgetragen und dabei großartig absurd. …"

Gestern und Morgen

von Andreas Falentin, Die deutsche Bühne

Wie kann man auf der Bühne Stellung beziehen zu den brennenden Problemen unserer Zeit, von denen es ja leider wirklich mehr als genug gibt? Wie kann man überzeugend Haltung zeigen und trotzdem im engeren Sinne Theater spielen, ein Publikum durch Spielfreude mitreißen? pulk fiktion ist in dieser Hinsicht jetzt imFreien Werkstatttheater Köln – in Koproduktion mit dem FFT Düsseldorf und dem Theater an der Ruhr – so etwas wie die Quadratur des Kreises gelungen, mit einer einstündigen Performance, die sich explizit an Menschen ab 10 Jahren widmet.

Dabei führt der Titel, „Der Schnee von Gestern“, zunächst in die Irre. Da erscheinen sofort schmelzende Gletscher und Polkappen vor dem geistigen Auge und man erwartet eigentlich ein politisches Plakat. Es sei denn, man hat genau gelesen: „Gestern“ ist großgeschrieben. Es geht also auch um die Vergangenheit, um Erinnerungen, um individuelle Lebenserfahrung.

Am Anfang stehen Katharina Bill und Norman Grotegut da, Gläser mit Pfefferminztee aus frischen Blättern in der Hand und sprechen sich mit „Katharina“ und „Norman“ an. Es entspinnt sich bemerkenswert zwanglos ein Gespräch über Lebenseinstellungen, über Umgang mit Erinnerungen und Veränderungen. Damit ist im engeren Sinne das Thema gesetzt. Dann reißt Katharina Bill den die Bühne verhüllenden hellen Stoff herunter, verschwindet darin und „spielt“ einen schmelzenden Eisberg. Das würde man in einer Sinfonie als Etablierung eines Seitenthemas beschreiben. Dieses wird immer wieder bedient in Hannah Biedermanns wunderbarer Inszenierung. Aber Klimawandel, Ökologie und Nachhaltigkeit bleiben Material, Spielvorlage, auch für die formidable Ausstattung von Ria Papadopoulou, deren Bühne im Lauf der Vorstellung immer mehr Tiefe bekommt, weil dreimal Hintergründe abgeräumt werden. Da wird mit weißem Konfetti eine Art Schneeballschlacht simuliert; da spielt ein lustig glitzerndes Fahrrad mit und es scheint so, als könne man durch die Trittfrequenz das Abspieltempo von Sound und Musik steuern. Überhaupt erscheint vieles handgemacht. Simon Brinkmann, Techniker und dritter Mitspieler, hüpft am Anfang eifrig von Lichtquelle zu Lichtquelle und steuert Farbwechsel manuell am Gerät.

Das alles klingt trocken, macht aber wahnsinnig viel Spaß. Weil die drei das so wunderbar machen. Wir sehen in keinem Moment Menschendarstellung auf der Bühne, aber in jedem Moment Menschen. Im entspannten Konversationston bringen sie präzise und sanft ironiefreudig unser aller Probleme auf den Punkt: Dass viele Menschen Veränderungen wollen, aber fast jeder andere; dass wir eigentlich alle Probleme haben mit Veränderungen in unserem Leben, die wir nicht selbst wollten und initiiert haben; dass es also ganz unwahrscheinlich ist, dass eine große, wenn nicht sogar globale Krise durch gemeinsamen Veränderungswillen gemeistert wird. Vielmehr gibt es, ausgelöst durch gefühlte Hilflosigkeit, immer mehr Sehnsucht nach Stillstand.

All das entwickeln Katharina Bill und Norman Grotegut aus – mutmaßlich – persönlichen Erinnerungen und Erlebnissen sowie ein wenig Populärwissenschaft. Sie geben uns Einblick in Verarbeitungsprozesse und zeigen auch auf, wie Ausgrenzung unter Veränderungswilligen funktioniert. Da kann schnell zum Buhmann (zur Buhfrau) werden, wer nicht vegan leben will oder ungern Fahrrad fährt. Und dann kommt wieder ein witziges Bild oder ein melancholisch berührendes, aber doch saukomisches Lied. Und alles stimmt zusammen, versammelt und frei vorgetragen und dabei großartig absurd.

Das Ende ist dann doch dystopisch, oder kann zumindest so aufgefasst werden. Katharina und Norman kriechen auf einmal als eine Art Insekten gesichtslos über die Bühne und Simon stellt die Frage in den Raum: „Kann ein Wimpernschlag von dir Berge versetzen?“ Das Ende unserer Zivilisation als Ende? Als Befreiung? Als Neuanfang? Sollten wir drüber nachdenken. Die jungen Menschen zumindest, die bei der Premiere anwesend waren, wirkten hinterher sowohl fröhlich als auch nachdenklich. Kann Theater viel mehr erreichen?

Termine

nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Emma AdBåge, ab 5 Jahren

Für alle die Lust haben mit pulk fiktion Theater zu machen

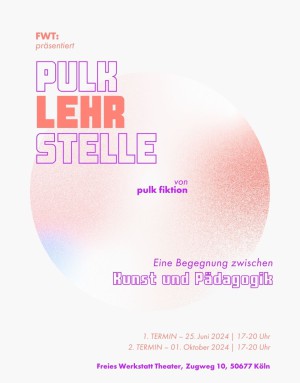

Eine Begegnung zwischen Kunst und Pädagogik

GRUSEL ein Live-Hörspiel im Theater für blinde und sehende Menschen ab 8 Jahren

Ein Stück über Geburtsrecht, Verteilung und Gerechtigkeit ab 8 Jahren

Künstlerische Netzwerke mit und für junge Menschen